As mãos que seguram os tubos de ensaio e regulam o microscópio carregam também a engenhosidade, a diligência e as agruras da ciência brasileira na luta contra a Covid-19. Nos laboratórios, de estados do Sul ao Centro-Oeste, pesquisadores tentam elaborar uma vacina com tecnologia nacional contra o Sars-CoV-2. Das mais avançadas, como a Butanvac ou a Versamune-CoV-2F, passando por um produto com aplicação nasal em desenvolvimento no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (InCor), até iniciativas de universidades federais, existem ao menos 15 projetos mapeados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Todos em fase pré-clínica – aquela em que se identificam os intervalos de dosagem, formulações adequadas e na qual um potencial imunizante pode ser testado pela primeira vez em animais de laboratório –, eles criam a expectativa de que o Brasil terá seu próprio imunizante, ao mesmo tempo em que compartilham a história da falta de investimentos na área de imunobiológicos no país.

“Atualmente, nações desenvolvidas, que representam 16% da população global, adquiriram cerca de 70% das vacinas disponíveis. Isso significa que uma boa parte do mundo vai ficar sem. Não haveria produto para todo o Brasil nem se quiséssemos. Então, é urgente que tenhamos capacidade de produção aqui, independente de terceiros.C hegamos a uma situação que considero lamentável” , argumenta Paulo Michel Roehe, professor titular do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

"Outros vírus poderão causar novas pandemias, ou a atual pode piorar,

e nós ainda estaremos despreparados"

- Paulo Roehe, doutor em virologia pela Universida de Surrey

┌

A esperança foi renovado nos últimos dias: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciu pedido para iniciar ensaios clínicos de fases 1 e 2 em humanos de duas potencias vacinas brasileiras. Na quinta-feira, o Instituto Butantan anunciou a Butanvac, cujos testes devem envolver 1,8 mil pessoas, com estimativa de começar em abril e duração entre 45 a 75 dias. Na sexta-feira, o ministro do MCTI, Marcos Pontes, comunicou que pesquisadores financiados com recursos do governo federal entraram com pedido para os testes da Versamune-CoV-2F. O imunizante está sendo desenvolvido por pesquisador da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em parceria com as empresas Farmacore Biotecnologia e PDS Biotechnology Corporation.

O médico Jorge Kalil, diretor do Laboratório de Imunologia do InCor, em São Paulo, é um dos brasileiros trabalhando para mudar o panorama da pandemia no país. Ele abandonou os projetos aos quais se dedicava em março do ano passado para focar na busca por uma vacina contra o vírus que se apresentava ao mundo. A ideia é apresentar “uma vacina 100% brasileira, com aplicação nasal, baixo custo e potencial de produzir uma das mais robustas respostas imunológicas contra o coronavírus”, com previsão de proteger contra as variantes B.1.1.7 (Reino Unido), P.1. (Manaus) e 501.V2. (África do Sul). A pesquisa também conta com a participação de cientistas da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de São Paulo.

A expectativa do coordenador do grupo é iniciar a fase 1 dos ensaios clínicos no segundo semestre de 2021, caso as provas de conceito sejam concluídas até junho. Seria uma das primeiras do país. Ele explica que há diferentes maneiras de o corpo reagir a agentes infecciosos, desencadeando uma resposta imunológica de forma rápida, induzindo a produção de anticorpos – a resposta humoral – e a ativação de linfócitos T, células com funções imunológicas de efetuação de respostas antivirais. A equipe busca fazer com que o organismo produza linfócitos T citotóxicos, que reconhecem células infectadas e as matam, impedindo a multiplicação viral. Ao mesmo tempo, os linfócitos B, células do sistema imune responsáveis pela produção de anticorpos, também são induzidas a fazer seu trabalho, reforçando ainda mais a imunidade.

“Com o objetivo de induzir imunidade mediada por anticorpos e células T, pedaços de proteínas (peptídeos) do Sars-CoV-2 que sejam amplamente reconhecidos por essas células devem ser incorporados em uma construção de vacina com a proteína ‘spike’, presente no coronavírus e que se liga a um receptor nas células do organismo infectado”, explana o imunologista. Para tanto, foram estudadas 220 pessoas que tiveram a doença, das quais foi colhido sangue contendo células do sistema imune e anticorpos um mês após os sintomas desaparecerem. Assim, foram selecionadas partes de diferentes moléculas do vírus que se quer combater, como fonte de antígeno – não simplesmente o vírus inativado ou a proteína “spike”, como ocorre em outras vacinas.

Kalil e sua equipe também desenvolveram uma metodologia em que os antígenos são colocados em nanopartículas inaláveis e vários protótipos vacinais foram testados em camundongos por instilação nasal. Para o imunologista, esse método tem uma vantagem de proteção na própria mucosa do nariz, pois favorece a produção de um tipo de anticorpo localmente. “As vacinas atuais evitam a doença, mas não se sabe se impedem que o vírus permaneça nas fossas nasais e na orofaringe, na garganta e no nariz. Dessa forma, quem está vacinado pode não ficar doente, mas portar o vírus e o proliferar pelos ambientes, transmitindo para outras pessoas”, pondera.

A proposta é projetada para ser termoestável em temperatura ambiente e com baixo custo de produção, entre 6 e 7 dólares a dose. A estabilidade da temperatura e facilidade de administração facilitariam a imunização de indivíduos em regiões remotas e com poucos recursos em todo o mundo. Por ser um produto 100% nacional, seu manejo seria facilitado em caso de novas variantes em qualquer região, permitindo adaptações da vacina às condições locais com mais facilidade. A principal fonte de recursos vem da Rede Vírus, uma iniciativa do MCTI, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), além do auxílio do Projeto USP Vida.

Dificuldade de financiamento

O Instituto Butantan produz a CoronaVac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, mas também trabalha no desenvolvimento de vacina criada por pesquisadores brasileiros. Foto: Mauro Schaefer

Quando a indústria começou a buscar uma composição capaz de imunizar contra o Sars-CoV-2, teve o cuidado de não prometer sucesso em um curto tempo, na contramão de discursos políticos que bradavam imunização de massa em questão de meses. O período mais rápido que qualquer vacina já havia sido desenvolvida, desde a amostragem viral até a aprovação, era quatro anos – para caxumba na década de 1960. Agora, no entanto, cientistas trabalharam em tempo recorde. Os fatores que possibilitaram isso são diversos. Entre eles, um financiamento enorme, de frentes privadas e públicas. Justamente um dos gargalos no Brasil.

O MCTI abriu dois editais para apoiar pesquisas na área. O primeiro, no valor de R$ 20 milhões, foi lançado em parceria com a Fapesp em março. Ele foi voltado para o desenvolvimento de tecnologias de combate ao coronavírus, desde testes, diagnósticos e ventiladores pulmonares até equipamentos de proteção individual. O segundo, de R$ 50 milhões, é do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em parceria com o Ministério da Saúde. Foram aportados R$ 20 milhões a pesquisadores interessados em desenvolver pesquisas sobre tratamentos, vacinas, diagnósticos, patogênese, prevenção e controle, entre outros.

A pasta também solicitou a abertura de crédito extraordinário de R$ 390 milhões para pesquisas, valor extraído de parecer da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que estima em R$ 20 a 30 milhões o investimento necessário para um ensaio clínico da fase I/II e de R$ 250 a R$ 320 milhões para a fase III. Contudo, o Ministério da Economia negou o pedido, alegando que não foram atendidos requisitos previstos na Constituição Federal.

De acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação pública vinculada ao Ministério da Economia, o Brasil registra um investimento em pesquisa e desenvolvimento direcionado à pandemia equivalente a 1,8% do Orçamento federal do ano anterior. Em comparação com outros países, são 11,8% do Canadá, 10,8% do Reino Unido, 6,3% da Alemanha, e 4,1% dos Estados Unidos. “Mesmo não estando na linha de frente das pesquisas sobre vacinas, o país precisa urgentemente preparar uma estratégia para produzi-las, assim como os insumos necessários, ou para adquiri-las, uma vez que tenham sido descobertas. Isso requer acompanhar o desenvolvimento e elaborar cenários sobre quais serão os desfechos possíveis. Caso contrário, o Brasil estará condenado ao final da fila da imunização, o que agravará as consequências econômicas e sociais da crise no país, avalia Fernanda De Negri, técnica de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) e coordenadora do Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade do Ipea.

“É preciso e é possível avançar no desenvolvimento de tecnologias domésticas que possam ajudar a mitigar os efeitos da doença sobre as pessoas, bem como os efeitos da crise na sociedade”

- Fernanda Negri, coordenadora do Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade do Ipea

┌A conjuntura dita o tom pessimista de Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 1999 até 2003 e também um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988. Ele aponta que o montante seria suficiente para apenas um dos projetos monitorados pelo MTCI. "Sair da etapa pré-clínica sem investimento é impossível. A distância é de milhões de reais. Não acho que nenhuma dessas vacinas vá avançar sem participação estrangeira”, diz. O médico sanitarista lembra que, sem incentivos e benefícios do governo, o interesse de empresas multinacionais também é afastado.

Ao mesmo tempo em que celebra resultados promissores em testes com camundongos, Marcelo Müller dos Santos, investigador do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), lamenta as dificuldades financeiras que enfrenta em seu projeto de vacina. “Avançamos o que podíamos e agora vamos tentar estabelecer parcerias para chegar à fase clínica de teste em humanos”, diz o professor. O projeto recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com os quais foi possível cobrir a etapa inicial.

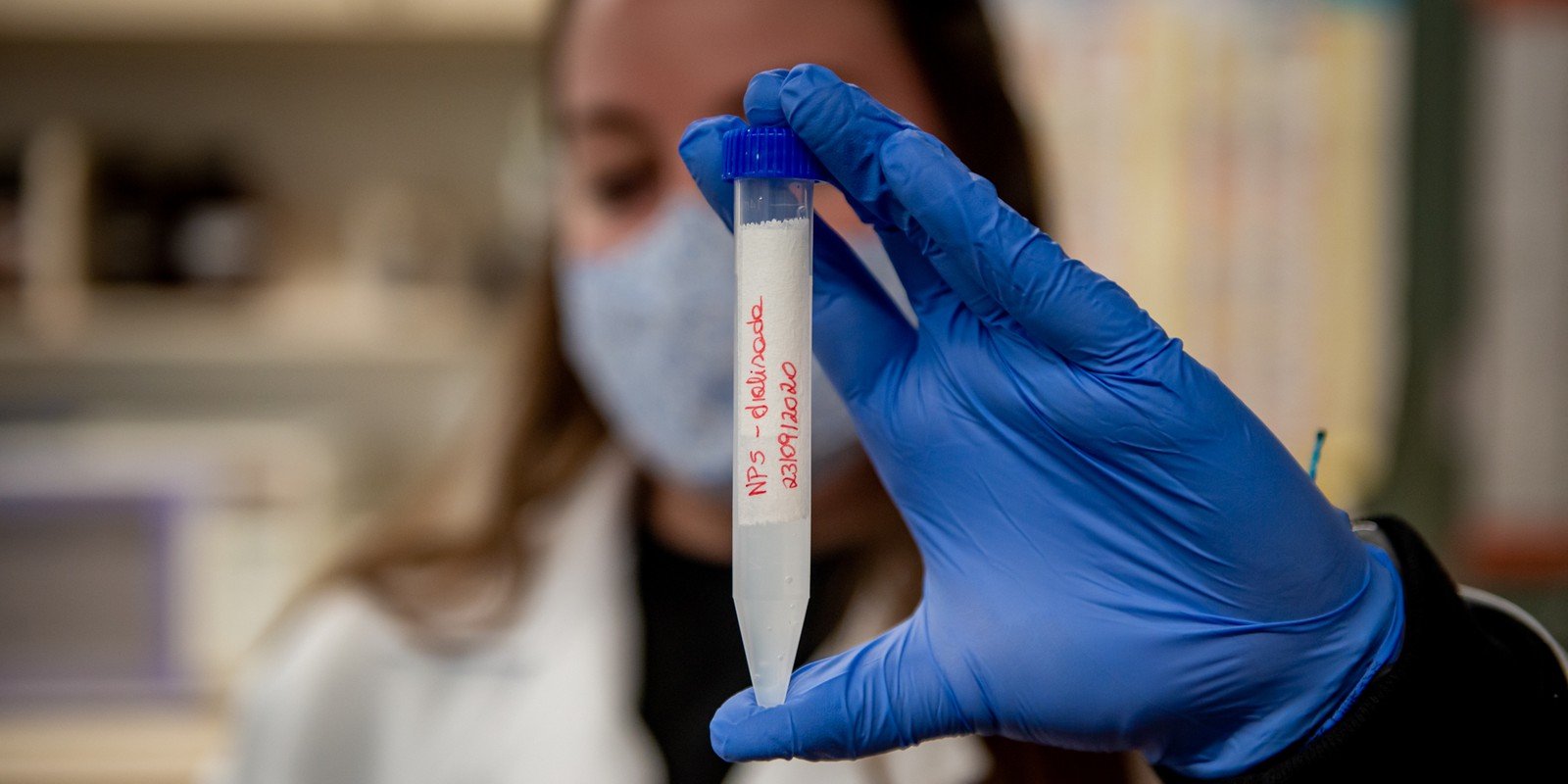

Esta vacina usa nanopartículas que imitam os antígenos do vírus para ativar o sistema imune contra a doença. Elas são de polímero bacteriano polihidroxibutirato (PHB) – uma macromolécula acumulada naturalmente por diversas bactérias, biocompatível e biodegradável – e recobertas com partes específicas da proteína “spike” e da proteína do envelope do vírus. O produto consiste, então, na fabricação das proteínas recombinantes capazes de serem imobilizadas em nanopartículas de PHB e na produção destas últimas. Depois, são montadas em módulos, unindo diferentes blocos de DNA em um novo gene sintético. “Para administração, as nanopartículas são muito mais viáveis, porque vão causar menos incômodo do que partículas maiores. É muito melhor você injetar uma suspensão mais homogênea. Desse ponto, já seriam boas para utilização”, defende Müller dos Santos.

Nos testes, o imunizante mostrou-se eficaz sem o acréscimo de adjuvante. Foram injetadas duas doses de vacina, com intervalode duas semanas entre elas. “Nós conseguimos demonstrar que a via de imunização é eficiente para gerar anticorpos. Agora estamos em contato com outros pesquisadores para acelerar os experimentos de neutralização para podermos ter algum dado que mostre que os anticorpos que estão sendo produzidos possivelmente têm efeito vacinal, que neutralizam o vírus”, explica. Ele planeja encerrar o processo todo até a metade do ano. “Depois, o teste clínico escapa do nosso domínio, precisaríamos ter algum suporte, principalmente de alguma indústria que já domine as boas práticas laboratoriais para assegurar todas as normas regulatórias.”

Paralelamente à CoronaVac, Butantan trabalha para ter tecnologia própria para produzir vacina sem dependência de produtor de fora do País. Imagem: Kevin David / A7 Press / Estadão Conteúdo / CP

Até mesmo em grandes centros de pesquisas, a fase embrionária prevalece quando o assunto é um biofármaco nacional contra a Covid-19. O Instituto Butantan, reconhecido centro de pesquisa em São Paulo e que produz a CoronaVac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, trabalha também no desenvolvimento de sua própria vacina, anunciada nos últimos dias, criada por pesquisadores brasileiros. A pesquisadora Luciana Cezar Cerqueira Leite, do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto, aponta que a ideia é construir diferentes frentes como planos alternativos tendo em vista o avanço de variantes e da falta de dados sobre a longevidade da vacinas atuais e sobre de quanto em quanto tempo será necessário reaplicar doses.

“Existem muitos tipos de vacinas sendo propostos na Organização Mundial da Saúde, mas cada uma tem pequenas diferenças em relação às outras. Não sabemos quais vão funcionar. Mesmo que, por sorte, a maioria delas funcionem, temos vacinas de gerações seguintes melhoradas com a experiência. Então, na nossa visão, é importante testar todas para termos opções, porque mesmo que todas estejam funcionando, elas não são perfeitas. Uma é mais recomendada para determinada situação que outra e, com o tempo, vamos sabendo quais têm melhor resposta imunológica”, argumenta.

Um dos projetos é readaptado de uma tecnologia que estava sendo utilizada para o desenvolvimento de um imunizante contra a esquistossomose. “Nós tentamos aproveitar uma propriedade que bactérias usam como escape imunológico. Então, algumas delas, quando caem na circulação, jogam vesículas para disfarçar e tentar enganar o sistema imunológico. Elas induzem uma forte resposta contra elas, tanto por parecerem vírus na sua forma e por terem componentes propícios para isso”, diz Luciana, que atua há mais de 30 anos no local. “Pegamos essa vesícula para untar isso como plataforma para apresentar ao sistema imunológico o antígeno de outros patógenos”, completa.

Uma pesquisa do Butantan usa modelo testado com o Schistosoma mansoni, que provoca a esquistossomose. Na imagem, vesícula da membrana externa carregando o antígenos do Schistosoma. Imagem: Luciana Leite / Divulgação / CP

A equipe de Luciana pensa em fazer o mesmo, fabricando nanopartículas imunogênicas em laboratório ao qual serão acopladas proteínas de superfície do Sars-CoV-2 por meio de uma técnica em parceria pela Universidade Harvard. Antes da pandemia, o modelo foi testado com Schistosoma mansoni e houve grande capacidade de ativar células de defesa do organismo. “Aumentamos em 200 vezes a quantidade de anticorpos em camundongos. Ao mesmo tempo, induzimos uma resposta imunológica celular, algo muito interessante para vírus, porque não apenas vai matá-lo como células infectada”, afirma sobre o projeto, que é apoiado pela Fapesp.

A investigadora reitera sua defesa minuciosa das etapas científicas, ainda que haja pressa por parte da população em relação à necessidade de aumentar a cobertura vacinal. “Nessa área, a gente vai comemorando cada etapa. No nosso caso, primeiro precisamos saber se essa plataforma vai ter resultados bons. Se for, aí vai para frente”, aponta. Ela estima ter as vesículas acopladas ao coronavírus em abril, mas o processo pode ser atrasado pela falta de experiência e tecnologia no país e da dependência de importação do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), o principal componente para a fabricação dos imunizantes.

Além disso, no caso do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Butantan, há a questão da competitividade entre diferentes setores. O instituto tem outros três projetos, em distintos níveis da fase pré-clínica: o mais avançado deles usa a tradicional técnica de vírus inativado e conta com apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, das redes de hospitais Mount Sinai, nos Estados Unidos, e do governo americano. É a Butanvac.

“Aqui, todo mundo é Butantan, mas nessas fases iniciais, a responsabilidade maior é do pesquisador. Eu preciso conseguir verba para fazer meu laboratório funcionar. Se preciso de ajuda e eles acham que é um projeto importante, podem me ajudar em termos de infraestrutura e agilizar o processo. Na hora em que os resultados começam a aparecer, a instituição decide em qual vai apostar e investir”, diz Luciana sobre o processo gerencial do Butantan. Isso significa que seu projeto talvez não siga adiante. “Continuamos porque é uma estratégia diferente das que já estão sendo testadas e pode ser que dê um resultado interessante para o vírus”, analisa.

Gargalos históricos

As grandes farmacêuticas nunca priorizaram o desenvolvimento de vacinas para doenças infecciosas emergentes e reemergentes. Um dos motivos, conforme Dimitrios Gouglas, da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi), são os altos custos envolvidos, com estimativas de que seja de até 1,1 bilhão de dólares, considerando pesquisas e esforços de desenvolvimento mal sucedidos. “Em suma, elas podem gerar um retorno muito concentrando de investimentos em outros mercados, como o de dermocosméticos”, exemplifica. Ademais, a produção de vacinas é dominada por um oligopólio de quatro firmas: GSK, Sanofi, Merck e Pfizer. Na última década, houve um crescimento de produtores menores ao redor do mundo, que têm a capacidade real de trazer imunizantes ao mercado e produzi-los em larga escala.

Esse cenário ficou ainda mais evidente com a pandemia, que ressaltou a dependência global de países em desenvolvimento por imunizantes destes e da cadeia de produção de insumos importados da China e da Índia. Esses países adotaram políticas rígidas de defesa da indústria autóctone e hoje é praticamente impossível vender vacinas nesses locais sem estabelecer acordos de transferência de tecnologia. Hoje, das 17 vacinas distribuídas pelo Butantan e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apenas quatro são fabricadas inteiramente no Brasil, sem depender da compra de IFA da China. “O Brasil até o momento não está produzindo o principal ingrediente. Ele é comprado pronto e, aqui, fazemos basicamente a parte final, de diluição, acabamento e embalagem.

Não temos hoje nenhuma dose feita inteiramente aqui”, esclarece Paulo Roehe, docente da Ufrgs. É apenas a capacidade de fabricação deste componente que deixará o Brasil em um outro patamar de autonomia. Entre em cena, então, outro desafio, a existência de laboratórios de Nível de Biossegurança 3 (NB3), destinados ao manuseio de agentes de risco biológico de tal classe, isto é, com microrganismos que acarretam elevado risco individual por serem transmissíveis pelo ar e causadores de doenças – como o Sars-CoV-2.

Conforme Roehe, sem isso, a vacina brasileira será apenas uma utopia. "É preciso investimento, por parte da iniciativa privada e do governo. "Precisamos de laboratórios de biossegurança 3 para produção em larga escala de vacinas para humanos. Eles existem em algumas instituições, mas são pequenos, não para fabricação de imunizantes", diz. Conforme levantamento do professor Claudio Mafram, da Universidade Federal de Viçosa, há no país 13 laboratórios do tipo vinculados ao Ministério da Saúde, com foco em diferentes patógenos, nenhum deles dedicados ao estudo do coronavírus. A primeira a operar sob condições foi inaugurada em março de 2004, na cidade de Recife, no Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, com um investimento total de cerca de R$ 30 milhões.

Uma vacina com produção totalmente nacional poderia agilizar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Hoje, mesmo a Coronavac depende de insumos da China. Foto: Guilherme Almeida

Para o professor Gonzalo Vecina, a atual conjuntura reflete uma construção histórica movida pelas condições de mercado. “O consumo brasileiro é suficiente para você estabelecer uma base nacional que tenha economia em escala suficiente? É uma boa discussão”, indaga. Em sua visão, a capacidade de consumo na relação com o investimento necessário é muito pouco, “mas se houver uma política pública e disposição para bancá-la, é possível transformar o país em um player mundial”.

A prática da imunização data de centenas de anos. Monges budistas bebiam veneno de cobra para conferir imunidade à picada e a variolação – técnica de esfregar as feridas de um paciente com varíola para dar imunidade a outra – era praticada na China do século XVII. No Ocidente, Edward Jenner é considerado o fundador da vacinologia em 1796, após inocular um menino de 13 anos com o vírus contra a varíola com material da varíola bovina. A trajetória do setor de imunobiológicos no Brasil entrelaça-se com o caminho dos dois mais importantes centros de pesquisa do país, Fiocruz e Butantan, fundados respectivamente em 1900 e 1901.

“Nasceram para fazer soros e vacinas no estilo jenneriano. Estamos falando de coisas ultrapassadas do ponto de vista tecnológico. A eles, depois, se juntaram a Fundação Ezequiel Dias (1909), o Instituto Vital Brazil (1919) e a Fundação Ataulpho de Paiva (1924), criada a partir da Fundação da Liga Brasileira”, recorda Vecina. Foi esta última que iniciou os primeiros ensaios de vacinação BCG (Bacilo de Calmette–Guérin, em maio de 1925, com a administração de uma cultura de bactéria, presenteada ao professor Arlindo de Assis pelo cientista uruguaio J.E. Moreau. Essas empresas conseguiram florescer com o Programa de Nacional de Imunização, de 1973, e o Programa de Autossuficiência de Imunobiológicos, de 1986, que possibilitou investimentos de mais de 100 milhões de dólares na ampliação e modernização do parque produtor.

Paralelamente, a Índia traçava caminhos semelhantes, o que ajuda a elucidar sua atual posição. Na década de 1970, a primeira-ministra Indira Gandhi proibiu que medicamentos fossem patenteados, o que abriu a indústria para pequenas empresas e permaneceu até 2005, quando a lei foi alterada. “O Departamento de Biotecnologia do governo indiano é muito atuante e dá incentivos tributários. Por também permitir investimento estrangeiro direto, muitas empresas estrangeiras desenvolveram pesquisas por lá. Estamos falando de um local onde é 33% mais baixo o custo de produzir um medicamento do que nos Estados Unidos”, relata o acadêmico Cássio Eduardo Zen, doutor em direito internacional pela Universidade de São Paulo. Nos últimos 50 anos, as empresas farmacêuticas indianas têm tido sucesso não apenas em atender às suas necessidades domésticas, mas também em alcançar uma posição de liderança no cenário global. A Índia é hoje responsável por 60% da produção global de vacinas, contribuindo entre 40% e 70% da demanda da Organização Mundial da Saúde para imunizantes contra difteria, tétano, coqueluche e BCG, e 90% para aqueles contra o sarampo.

Se o Brasil ensaiou trilhar um percurso semelhante no século passado, com os investimentos da década 1980 possibilitando imunológicos contra o tétano, difteria, sarampo, e febre amarela, com IFA nacional, nos anos seguintes, viveu-se uma inércia e cortes de financiamentos. A política de tendência neoliberal e a abertura econômica de Fernando Collor incentivaram a entrada de produtos importados, levando à precarização das indústrias nacionais. Os governos que se seguiram não conseguiram a retomada dos patamares anteriores. “Durante o governo Fernando Henrique Cardoso houve uma escassez mundial de algumas vacinas e o preço das importações subiram muito. Em nenhum dos mandatos de Lula ou Dilma tivemos reedição de uma política estatal de produção de imunobiológicos”, lamenta Vecina.

Ele lembra que, em 2008, houve o início da Política de Parcerias de Desenvolvimentos Produtivos. “Basicamente é pegar um alvo que está custando muito para o Brasil e fazer uma cópia. No caso das vacinas, as principais foram HPV, pneumocócica e gripe. Mas não criamos uma política abrangente, isso é para produtos específicos”, comenta. Entre 2009 e 2013, conforme dados do governo federal, foram formalizadas 104 parcerias do tipo, tendo por objeto 97 produtos acabados (66 medicamentos, 7 vacinas, 19 produtos para saúde e 5 P&D), com 79 parceiros envolvidos (19 laboratórios públicos e 60 privados). A falta de investimentos, aponta Vecina, levou ao fechamento de fábricas no país, desativadas antes mesmo de passarem por inspeções.

Embora reconheçam as dificuldades do contexto nacional, pesquisadores ponderam que uma vacina nacional teria apenas vantagens. “Hoje, há um certo risco, porque você pode ter uma contaminação, um incêndio e, de repente, o mundo fica sem fornecedor”, resume Vecina. Para Cássio Zen, professor e pesquisador convidado da Universidade de São Paulo, da Universidade de Leiden (Países Baixos) e Universidade Estatal de Milão, isso representaria também um ganho geopolítico para o país, com a possibilidade de atuar como player global. “É um desafio muito grande. A autossuficiência, ou ao menos maior autonomia, tem um peso. Ao mesmo tempo você pode fornecer vacina para um outro país. Você, então, conquistaria um aliado, fazendo a influência que é muito importante na construção de uma política externa. Também, haveria impacto enorme nos investimentos”, declara.

A batalha pela vacina tem sido frequentemente descrita com apelos a metáforas militares. De sugestões de “nacionalismo vacinal” e a luta entre estados que reivindicam primazia na captação de recursos ou doses suficientes para sua população, ao efetivo envio de militares para a administração das vacinas e seu armazenamento e transporte seguros, as imagens, mas também o material de infraestrutura para fazer a guerra, é abundante. E, como em outros conflitos, este não é simples, embora a principal estratégia seja conhecida: vacinar.

•••

Esta história foi escrita e produzida como parte de um programa de desenvolvimento de habilidades de mídia oferecido pela Thomson Reuters Foundation e em parceria com o Sabin Vaccine Institute. O conteúdo é de responsabilidade exclusiva do autor e da editora.